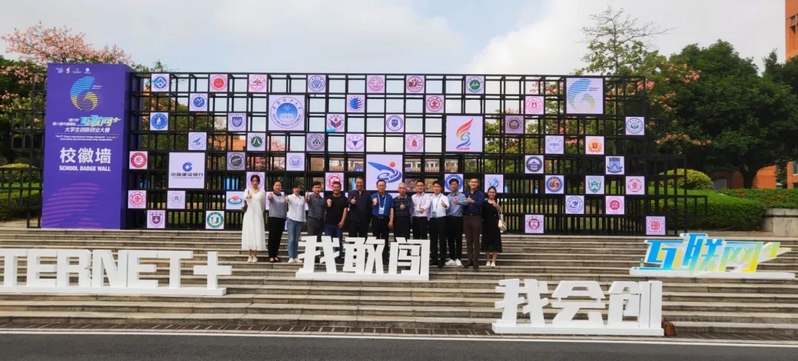

在第六屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽總決賽上,江蘇科技大學“鳩摩羅什——自然語義智能識別服務全球引領者”項目從高教主賽道創意組中脫穎而出,榮獲銅獎,這個項目也拿到了今年江蘇省的“最佳創意獎”。賽后,指導老師張海洋、王衛民表示“整個團隊堅持到最后很不容易。”

萬事開頭難

今年2月團隊正式組建,當時正在疫情期間,成員都是線上決定, “團隊成員一直在變化,剛開始進展很困難。”張海洋老師說,“當時所有的準備工作都是在線上完成,再加上這個項目非常抽象,線下討論都很有難度,線上做準備更是難上加難。”因為疫情影響,團隊成員沒有辦法在線下見面,有些同學承受不住壓力或是有其他原因就退出了。直到四月份開始返校,項目才開始真正地磨合和進展。

一波未平,一波又起,很快學生又面臨期末考試。“這段時間同學們不僅要投入精力準備校賽,還要為期末考試做準備,承受的壓力非常大。”張海洋老師說,“但最終敲定的幾位團隊成員都堅持了下來,很不容易。”

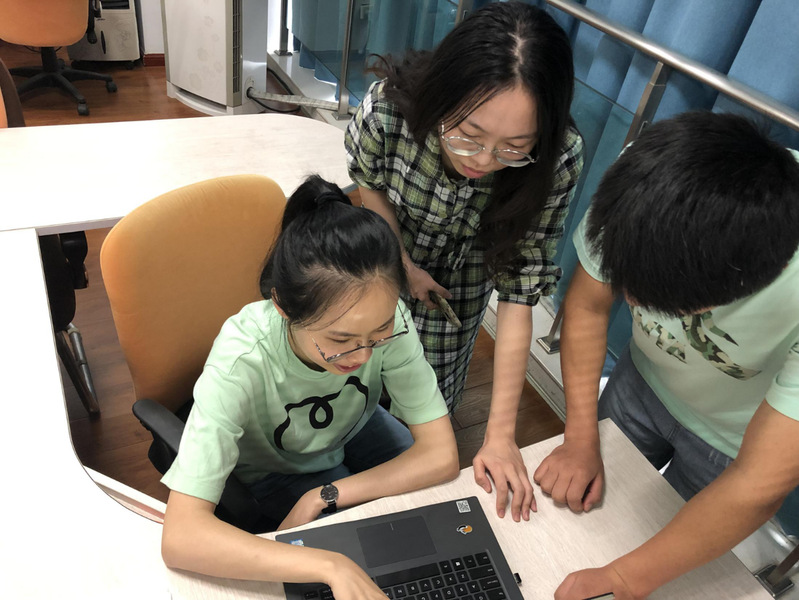

期末考試結束以后到網評材料提交之前,那段時間大概十天左右。團隊成員為獲得省賽名額,從早上八點到晚上八點都在會議室里準備材料。答辯人姚藍同學介紹,備賽的過程中大部分時間都和同學在會議室里討論哪些部分如何修改,一起打磨項目,晚上還要做整理、收集資料來加深記憶。“當時天氣已經變得炎熱,學校也面臨新校區搬遷,那段時間同學們很累很辛苦。”張海洋老師回憶。

只要肯登攀

2013年王衛民老師開始著手自然語義智能識別項目,致力于手語翻譯,為聽障人士提供便利。一直到項目成型,落地工作所遇到的主要問題都是傳播速度太慢,受制于當時網絡的傳播環境,該項目當時未能實現落地,“但之后5G的出現就像東風一樣,使得這個問題迎刃而解。”王衛民老師介紹。2020年該項目主要攻克的技術難題是語義理解,簡單來說就是如何讓機器人聽懂人說的話,團隊自主研制的基于狀態活動圖的上下文多輪交互識別技術極大提升了識別精度、實現了多輪交互,推動了自然語義識別真正進入商業應用。

網評提交材料之后,項目獲得參加省賽的資格。而團隊成員沒有片刻休息,馬不停蹄地開始為省賽做準備。張海洋老師介紹,“這個暑假是最艱苦的日子。學校正在搬遷,學生在新校區,請來的專家在東校區,而東校區只有一個會議室,就到處找地方去消化專家給我們的意見,去完善去修改,就像打游擊戰一樣。”

在這個時間段,為了省賽拿更好的名次,姚藍同學說暑假基本上沒有休息,有一段時間學校請來專家做指導的頻率很高,每個專家的意見不一樣,“每天都要修改,修改完第二天還要呈現,那段時間壓力比較大。”

在省賽決賽之前,整個團隊到揚州封閉集訓五天。五天的生活比之前更加嚴酷,每天都是從早上八點集訓到晚上十二點,“回去就睡,睡醒了就走。當時領導來看我們,一看帶的幾箱泡面都快吃完了。”張海洋老師回憶,吃泡面的原因是外面天氣很熱,而且附近也沒有餐廳,為了節省時間,留出更多時間準備決賽。

愛拼才會贏

功夫不負有心人。省賽決賽的時候項目抽簽抽到第四個上場。王衛民老師表示,這次答辯比之前任何一次都要好,姚藍同學的狀態非常不錯。整個上午,許多優秀的高校也都排在后面,一直到下午南京航空航天大學、南京理工大學的項目出來之前我們都保持著第一的位置,最終獲得了省賽一等獎。

但比賽還遠遠沒有結束,省賽一等獎要經過三期訓練營,經過專家們的集中指導進行三輪淘汰,最后留下來的隊伍才能進入國賽。姚藍說獲得參加國賽的名額之后,“當時非常開心,但并沒有絲毫松懈,大家保持著之前的狀態一起奮斗到了最后。”從開始到結束,團隊成員、指導老師在奮斗,學校和學院也全程助力,校領導經常來看望老師和同學們,在資金上也給予了非常大的幫助。

團隊遺憾的是“在國賽網評階段項目未能通過,最終止步銅獎。” 張海洋老師,“雖然如此,但當時我們是滿懷信心要進入現場賽,想要爭取更高的榮譽,因為這個項目是很早就開始著手研究了,但沒想到網評階段就沒能通過,還是有些遺憾的。但我們也確實看到了與其他高校之間的差距,以后有一些方面還需要改進,只能說吸取經驗,來年再戰。整個過程很艱苦,但我們也很欣慰,因為同學們都堅持了下來,并且做到了最好,這個項目也為我們開了一個好頭。”

2020年,這個項目初次投入智能招生客服系統為江蘇科技大學迎新系統提供服務,新生在給學校打電話的時候會自動轉接到智能客服進行答疑,一些比較復雜的問題也可以轉人工,從而為新生提供了便利,為學校迎新工作減輕了負擔。王衛民老師介紹,“雖然今年是作為虛擬機器人來為新生進行服務,但在明年的這個時候,會和學校協商爭取做出一個實體機器人,作為我們學校獨有的標志,可以移動,以及進行一些問答。這個實體機器人甚至可以是一輛汽車,可以載人逛江科大校園,讓新生體驗到不一樣的江科大。”

返回列表頁

返回列表頁