【編者的話】整理查閱學校歷史檔案時,我們在學校檔案館找到了一批珍貴的文字和圖片資料,樸實無華的記錄風格帶著曾經的年代記憶,拓印下學校建設發展的砥礪印跡。《鎮江船舶學院的誕生》出自首任院長肖流,原文作于1989年11月6日,對鎮江船院的建立始末、初期發展進行了細致溯源。文章豐富詳實,語言平易親切,長者風范躍然眼前。回望是為了更好地出發,謹此專稿以饗讀者,緬懷開拓者,激勵后來人。

江科大的故事丨鎮江船舶學院的誕生

肖流

【作者簡介】肖流(1923-2011),安徽省舒城縣人,離休干部、新四軍老戰士、原鎮江船舶學院黨委書記。1939年8月參加革命,是中共上海市一大代表。1952年轉業,先后任上海機械制造學校副校長、校長兼黨委書記、上海機械專科學校(現上海理工大學)和上海動力機器制造學校副校長、校長,杭州機械專科學校、杭州船舶工業學校(現浙江工業大學之江學院)校長、鎮江船舶工業學校校長、鎮江船舶學院院長、黨委書記等職。他是鎮江船舶學院的主要創建者之一,首任院長,為學校建設和發展作出了重要貢獻。

1978年12月經國務院批準建立鎮江船舶學院。這是一所新建的國防工業高等院校,當時適逢中共第十一屆三中全會在北京勝利召開。

鎮江船舶學院(以下簡稱鎮江船院)是由鎮江船舶工業學校(以下簡稱鎮江船校)改建而成,其前身是上海船舶工業學校(以下簡稱上海船校)。這所學校服務造船工業的建設,有過光輝的業績和光榮的校史。后來在“文化大革命”中遭到了種種破壞,特別是校址搬遷帶來的重大創傷和經歷過的一段坎坷的道路,令人難以忘懷。1953年創建的上海船校,是新中國第一所綜合性造船中等專業學校,經過多年辦學的實踐,師資力量較為雄厚,設備和其他教學條件也都較好。

1958年和1960年,這所學校先后兩度曾升格為造船專科學校,且被列為國防工業重點學校。歷屆畢業生在造船工業系統有著較高的質量信譽,博得過較好的評價。但是,由于“文化大革命”的爆發而停止了招生。第六機械工業部原有的九所中專校,“文革”中竟被取消了八所,只剩下我們一所學校,也在1970年被搬遷到江蘇省鎮江市,遠離了造船基地,失去了原先辦中專校時的一些最好的環境和條件,使這所學校陷入了動蕩的困境。

我是1971年12月底奉調來校的。由于五十年代初我先后在上海工業學校、上海動力機專和上海機械學院工作多年,故對上海船校從開始創建到后來的發展還是比較了解。出于對教育事業的熱愛,我對這所學校的遭遇同樣是深感痛惜的。來到這個學校時,我同五十年代初就一起奮戰在教育戰線上的老戰友劉東明同志共同擔任學校的黨政領導工作,都很希望能把這所學校再搞上去,重振上海船校當年的雄姿。但是到校后,接踵而來的各種難題把學校的領導和干部搞得焦頭爛額,主要是學校發展方向長期不定,自1972年開始每年只能招收少量的學生,領導精力較多地是放在抓工業生產上;中專校的領導關系當時在地方上也無法掛靠;大部分教工家庭分居,思想處于不穩定狀態;工資地區差問題又不時困擾著學校許許多多人的心;加上當時校址問題的糾紛等(總后勤部汽車管理學校不斷索要現址,而我們在上海的校址又被其他單位所占回不去)。學校的干部隊伍是好的,教職工的思想覺悟也都較高,盡管因搬遷給每個人都帶來了這樣那樣的困難,但都能在困難面前顧大局、講團結,堅持把生產和教學工作努力搞上去,以避免學校再遭到被拆散的厄運。但由于學校方向的不定,勢必會引起各種風波的頻頻發生,學校領導和人事、財務部門的干部日子很不好過,經常要到北京向部里反映情況,請示解決種種急難問題。也可以說我們是在各種困難中帶領大家拼搏前進的。

鎮江船校歡送駐校軍宣隊留影(二排右六為肖流,攝于1972年9月4日)

1976年10月,“四人幫”被粉碎,全校批判和清算“文革”所造成的惡果,強烈地提出要解決船校的方向和搬遷后所遺留的問題。1976年底,我到北京參加造船工作會議,帶去了學校黨委《憤怒聲討“四人幫”破壞黨的教育事業的滔天罪行》的書面發言稿。會上我著重談了十年動亂對造船教育事業遭受摧殘的嚴重惡果,就以上海船校來說,過去每年可為造船工業輸送五、六百名優質畢業生,但是學校搬遷到鎮江后7年才有500多名學生畢業,這樣搞下去怎么得了?我在會上還歷數了多年來學校所經受的磨難,以及當時學校的艱難處境,并對學校今后的方向和出路提出了積極的設想。部領導和教育局、規劃局以及其他各業務局的領導,對學校存在的種種問題也都十分同情和關心。特別是對如何解決學校方向問題,部領導還曾請上海交大和我校領導具體磋商過若干辦好學校的方案,交大領導曾帶了數十位同志兩次來鎮江。我本人也代表學校曾專門去上海和交大領導同志進行過十分融洽的交談,這事雖知道的人不多,但它對我校之后的升格確曾起過相當積極的作用和影響。

1977年后的一年多時間里,校黨委經常研究學校的發展方向,頻頻赴京請示。部領導為了從根本上解決學校的問題,其中包括搬回上海的方案,經過多次多方的協商,上海市領導明確表示“船校搬回上海難以辦到”,這條路已徹底走不通。正在學校苦于找不到出路兒徘徊時,1977年底教育部發出了“關于報請增設普通高等學校有關問題的意見”,對基礎好的中專校可以根據需要改建為高校。六機部考慮到鎮江船校師資和干部力量較強,設備和其他條件較好,過去又曾兩度升格為造船專科學校,根據造船工業發展的需要,在江蘇省和鎮江市的大力支持下,向國務院提出了將鎮江船校改建為鎮江船舶學院的建議。經過審查,國務院于1978年12月正式批準我校升格為鎮江船舶學院,并經教育部同意于當年暑期參加了全國高校的統一招生,9月份迎來了我院的首批新生,這是我校辦學方向的一個最重要轉折。

我當時曾想過,我國海疆漫長,不發展造船工業,不狠抓造船院校的建設,將來的后患是難以預測的,我們的子孫后代也會譴責我們。清朝有個左宗棠,那時他還辦起了馬尾船政(學堂)培養出像鄧世昌那樣的民族英雄。今天,中國要想強大,必須建設好強大的海防。對于這一點,我們是始終堅信不疑的。因有感于鎮江船舶學院的誕生,我當時曾喜賦小詩一首:“長征新起步,船院慶生辰。何懼海疆闊,搖籃自育人。”以表賀忱。

學校經過12年,特別是后8年的動蕩,終于有了穩定的發展方向,這無論從當時或在今天來說,都堪稱是學校最好的發展方案。由于天時、地利、人和,這所學校從此走上了新生之路。

鎮江船院這所新興的大學,在辦學方面有著良好的基礎條件和社會環境。設置的7個專業原先已有較強的師資隊伍和較好的教學設施,校區房舍基本現成,干部隊伍力量較強。十一屆三中全會后開始了教育事業的春天,招生制度、高校管理都漸趨正規,教育部先后頒發了一系列制度,學校工作有章可循,普通高校有規定的教育計劃、大綱,使教學工作有據可依,新的教材也陸續出版。我在學校工作了幾十年(包括戰爭時期),怎能不為之感奮呢。

但是要真正把學校辦成享譽較高的大學畢竟不是一件很容易的事,要適應新形勢下的新要求,必須繼續解決好過去的遺留問題,還需要做大量艱苦的改建工作。在改建大學后,我們學院主要做了如下幾件大事:

第一,認真搞好領導班子建設(包括機構設置和各級干部配備)。經中共中央組織部批準,我被任命為鎮江船舶學院院長,劉東明同志被任命為黨委書記。六機部和中共江蘇省委緊接著又任命了幾位副院長和黨委副書記,并從哈爾濱船舶工程學院調陳寬同志來院任教務副院長,同時還任命國家學部委員楊槱教授為我院第一副院長,擔任了學院學術委員會主席和學位評定委員會主席。在組織機構方面,按高教六十條及參照有關兄弟院校機構設置,健全了本院的機構設置,配齊了黨政各部門的干部,逐步制訂了各項規章制度,使學院有了能適應高校教育的組織體系和可遵循的辦學章程。學院先后實行黨委領導下的院長分工負責制和黨委領導下的院長負責制。

肖流與楊槱院士合影

第二,切實加強了師資隊伍的建設和狠抓了師資水平的提高。原鎮江船校約有70%的人能勝任大學的教育工作,但也必須隨著學校任務的改變而有計劃地提高其業務水平,為此學校很快地建立起培養和提高師資的專門工作班子,分別不同情況,有的在教學實踐中提高,有的脫產進修或出國深造。同時還廣開才路,從各老牌大學和科研單位陸續調進了一大批水平較高的教師。對原有教師中的少數人則根據他們的實際情況和需要另行安排更為適當的工作。而對于有些家在上海、長期分居的同志,我們寄予深切的同情,多方設法、分期分批將他們安排回上海工作。對于這些同志,雖然先后離開學校了,但他們對我校的建設和發展,有過不可磨滅的建樹和功勛,我們不僅十分感謝他們,而且十分懷念他們。通過種種努力,到建院第3年時,我們基本上已配齊了各門課程所需的師資,建起了一支能勝任大學課程的較好的教師隊伍,按照教育計劃規定需開出的各門功課基本上都能開出了(包括實驗課)。

第三,根據上級指示,制訂發展規劃,進行基本建設和新專業的迅速上馬。除原有的船舶工程、機械制造、動力裝置、焊接、工業電氣化自動化專業外,又新設了計算機和工業管理專業,通過不懈的努力,也很快的走上正軌。由于六機部的大力扶持,到了1982年時已完成了建院的第一期工程,達到了規模1200名學生的要求。1983年第二期工程開始,按2400名學生規模繼續進行改擴建。到了1984年時,實際上在校學生已經達到2000名了。建院之初,國務院教育部和國防科工委先后都曾派人來院視察過,他們都認為“文革”后新建的許多大專院校中,“鎮江船院的辦學條件是屬于上乘的”。這既是對我們的鼓舞,又是對我們的鞭策。隨著各項工作的日臻完善,我們也較快地完成了從中專到大學的順利過渡。

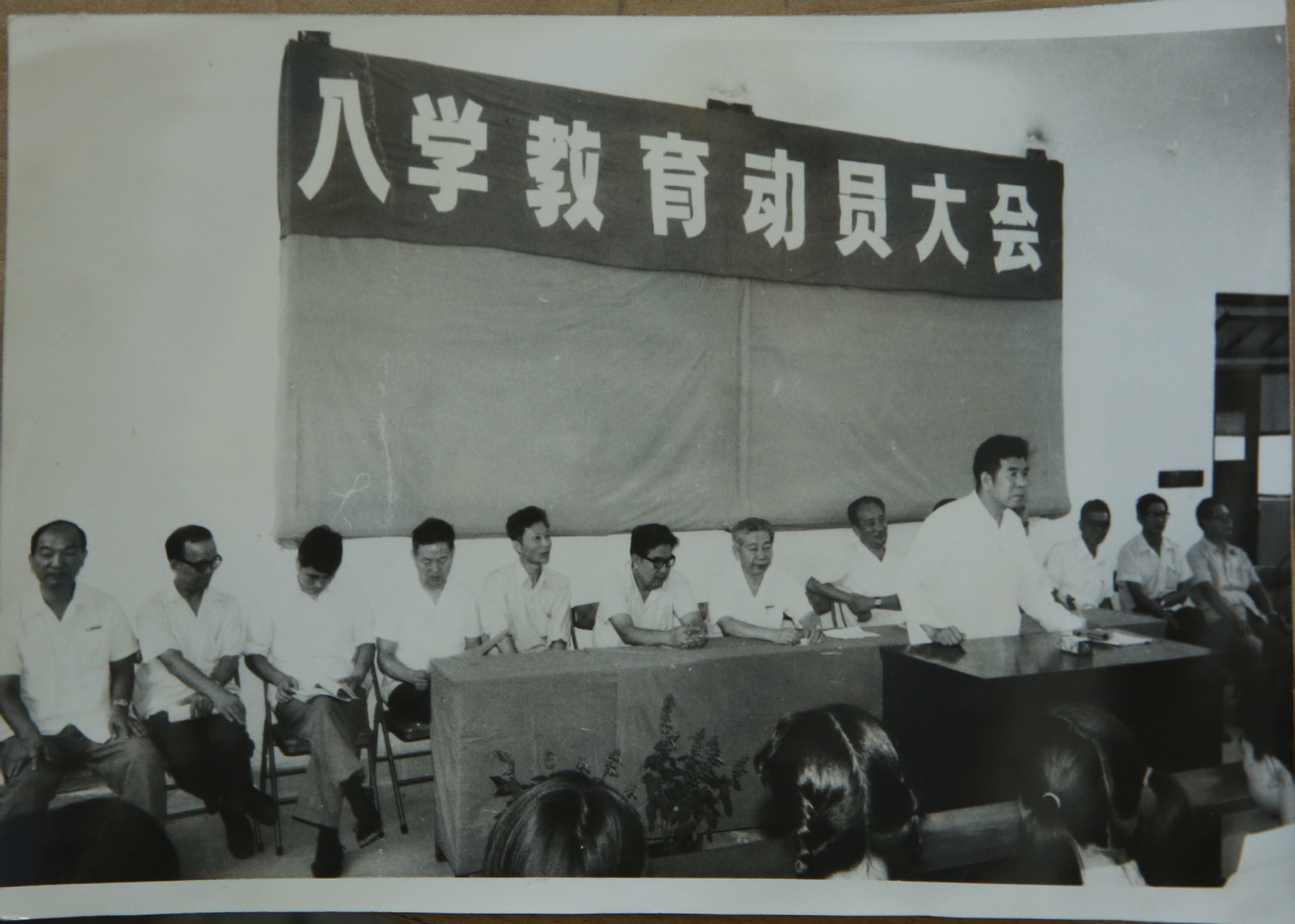

1982級新生入學動員大會(左七為肖流)

第四,認真解決好歷史遺留的問題。除了上面已述及的由于搬遷帶來的長期分居問題得已基本解決外,還對歷次政治運動中所造成的冤、假、錯案進行了逐一的平反。所有這一切工作的開展,體現了黨的溫暖和關懷,極大地激發了廣大教工的政治熱情,調動了他們工作的積極性。

1983年9月15日,鎮江船院舉行上海船校建校三十周年暨建院五周年的慶祝大會,這次大會是對建校以來業績的檢閱,也是對改建大學后五年工作的小結。中船總公司和省市委領導同志,以及當年為創辦這所學校作過決策的人、我國造船工業的老前輩程望同志也應邀到會并講了話。校黨委對過去三十年特別是改建大學后的五年工作進行了實事求是的評價,并提出了今后的努力方向。

鎮江船院第一屆教代會(左六為肖流,攝于1984年6月15日)

1983年12月劉東明同志退到二線,上級決定我改任黨委書記,由陳寬同志繼任院長。1984年11月,我主動請求退到二線,書記由杜義龍同志接任。我們這些教育戰線上的老兵,在完成黨所賦予的歷史任務方面曾盡了一點綿薄之力,但從黨對我們的要求來說,總還覺得尚有許多事未能做得更好,這也是退下來后內心時有的不安之感。所喜者是在休息后的這幾年,我看到了我們學校的工作年年都有新的起色,新接班的各級領導同志絕大多數都能在各自的崗位上兢兢業業、孜孜不倦地工作著,這些都使我十分欣慰和感奮不已。

撫今追昔,每當我回想起鎮江船院這所從困境中走上新生之路新興大學的歷程時,便由衷地為她感到高興。我深信鎮江船院必將在新的航程上揚帆前進!

1989年11月6日

返回列表頁

返回列表頁